2019年,副教授吴昊宇调入华体会官方网站/app/ios/安卓/在线/注册,陶瓷艺术设计系任教。他从事陶艺创作19年,在远离陶瓷产区的南宁潜心创作。2015年,他的陶艺作品《新石器》系列在国际亮相时,便大获关注,受邀到美国、伦敦、韩国等地展览。同年获得“中国白国际陶瓷艺术大奖赛”的银奖。

《新石器》系列

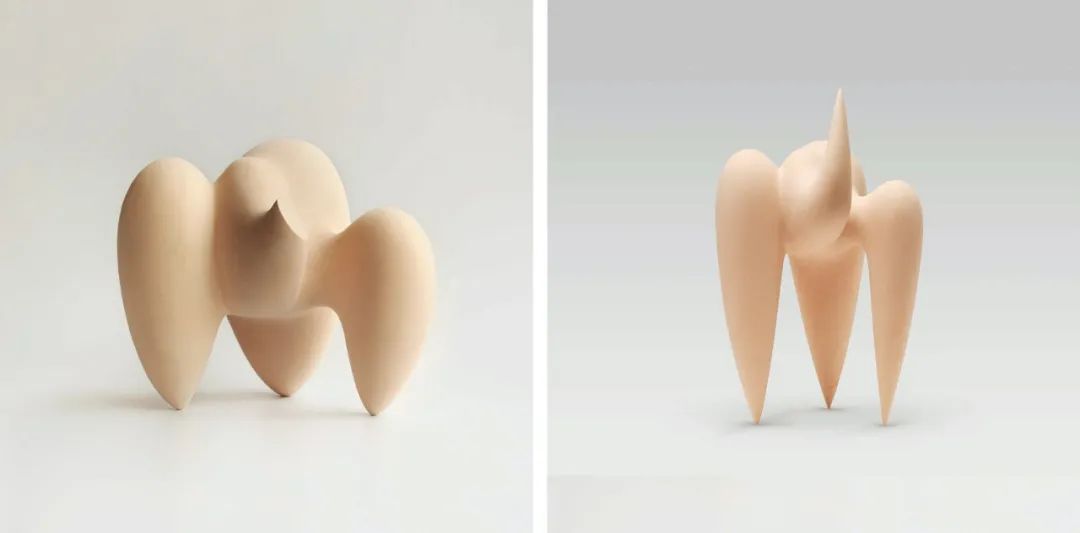

《邂逅》系列

吴昊宇曾用10年探访广西各地的传统柴窑,惋惜逐渐消失的传统民艺,决定就地取材,用广西当地的天然山泥来造器。创作时,不惜成本,有时用一整窑去烧一件花器,甚至故意把器物烧塌,作品让人耳目一新。

2021年1月中旬,一条探访了吴昊宇在广西南宁的工作室,和他聊了聊这近20年的陶艺历程。

自述:吴昊宇

撰文:陈沁

责编:陈子文

2013年的一个秋日,在景德镇和友人小酌后,有些微醺的吴昊宇走回工作室,路上他发现了一块石头——那颗高岭土的矿石,肌理呈自然断裂,让人看得入神。他把石头捡回工作室,放在转盘上盯了很久,在没有完全清醒的状态下,他觉得应该有一根锋利的线直接穿越它。没有画任何草图,在石头上喷了点水,他用瓷泥直接上手,开始做心里想象的形象。慢慢清醒后,呈现的效果让他特别惊讶,“这种方式我是这么想到的?我当时一点感觉也没有”,凭借的是当下的激情、直觉,和手的感知力。

这件雕塑成为他后来代表作《新石器》系列的第一个作品。《新石器》系列在国际上亮相时,便大获关注,受邀参与美国迈阿密巴塞尔艺术展、英国伦敦国际设计周、韩国利川国际陶瓷双年展等重要展览。2019年,他在法国尼斯获得“中国白国际陶瓷艺术大奖赛”的银奖。

75后吴昊宇,在广西桂北的一个古镇出生、成长,大学和研究生都在广西艺术学院度过。广西地域相对封闭,远离陶瓷产区,他在这钻研陶艺已有19年。但不论是用陶瓷创作艺术雕塑,还是生活器物,都形成了自己独特的语言。

“穿越陶瓷的壁垒”是他这些年常讲的一句话,这种“穿越”不仅仅涉及到泥土、材质,还有思维方式和创作方法——抛弃传统的从主题到内容到形式,回归到“潜意识”的创作,直接从形式开始。我们抵达南宁时,正是广西冬天最冷的时节。接我们去工作室的路上,他谈起骤冷的天气,和这两年往返北京、南宁两地奔波的生活。他戴圆框眼镜,温文儒雅,言谈谦和,或许是多年做老师的经历,无论讲到艺术,还是日常生活,都有种娓娓道来的气质。

他在南宁的工作室,藏在一个小村庄里。车在弯弯曲曲的小路上行驶,沿途是农田和香蕉树,行至后半段,在鳞次栉比的民居深处,一个新天地豁然出现。穿过架满龙眼木的通道,左起依次分布着三座窑,一座电窑、一座煤气窑、一座柴窑,右边则是摆满陶艺作品的露天小庭院,以竹子、芒果树和几丛花花草草为界。

窑车从窑内一点点往外拉,琳琅满目的器物在灯光照耀下,黢黑中泛着淡淡金光,呈现出一种岁月感。

“喜忧参半,就像我们的生活”,他一边清点裂损、烧坏的器物,一边如是说。

以下是吴昊宇的自述

“如果做不成艺术家,回来有一碗粥给你喝”

2002年大学毕业前夕,一次偶然的机会,我和学校的老师去了一个离南宁60公里的地方体验陶艺。第一次触摸到泥土,整个人就停不下来,无法自拔。泥土的可塑性让我特别兴奋,忽然觉得陶艺是我这辈子必需去做的一件事,义无反顾地投入。

大四那年寒假,我便回家和父亲商量“改行”。我和父亲说我想做陶艺,他问“什么是陶艺?”我说,“我现在学的环艺偏设计,陶艺可能偏艺术。”他想了想说,“你喜欢就大胆去做吧,如果做不成艺术家,回来有一碗粥给你喝。”

艺术作品展厅

这个简单的鼓励给了我很大的信心,我记得那年冬天特别寒冷,双手生着冻疮去摸泥巴,刻骨铭心。很遗憾,父亲在第二年因病去世,不能陪我走到最后。他的鼓励一直支持着我,去实现当年对他的承诺。

《邂逅》系列2008年,随着创作的深入,我开始用一种“不思考”的方式来创作,抛弃了传统的主题和内容,即兴地在复印纸上随意乱画。那些交错而流畅的线条,自由而无序,就像飘在天空里的云朵,通过平面的叠加,让线条在交接之中产生空间化的变化,最后用泥土一点点捏成。《邂逅》就是这样诞生的,这种不思考、无意识的状态让我无比自由、轻松,作品呈现出来也非常有震撼力。

《新石器》系列·器物

景德镇随处可见的就是瓶瓶罐罐,但我觉得如果把平常的器藏在石头里,处于一种被挤压的状态,会和坚硬的石块形成强烈的对比。所以,我有一部分的《新石器》是和器物结合在一起。这些器物被拉扯、被挤压、被变形,这与人的生存状态是一样的,被各种各样的生活所磨练。但生命之所以精彩,恰恰是因为它呈现出了生命急剧的张力。

《新石器》系列·纸张

有些《新石器》我用了纸张的元素,它是文化的载体,暗喻人的思想是无穷的,可以很轻易地把坚固的石头打开,这也表达了文明和荒蛮之间的对抗与融合。

《新石器》系列·金属铝

从2013年到现在,做了近40件《新石器》。有些特别巨大的,可能需要4个注浆师傅才能搬动,耗费大量的人力、物力,但依然无法成型,去年做了二三十件,一件都没成。2020年底,为了突破陶瓷材料脆弱的局限性,我开始尝试金属的材质,用铝做了一件巨大的《新石器》,它的质感和瓷完全不一样,带来全新的视野和可能性。

《生长》系列《新石器》的创作过程是理性、严谨的规划,2015年,特别想冲破这种严谨性。随手抓了一个泥条,往上黏连,让它形成一种最自然的生长状态,解放对于泥土的捆绑。

《破|立》系列

2015年有一次烧窑,开窑的一瞬间,看到整件大器完全坍塌了,我很心碎,特别难过。但当我把它抬到工作室的小庭院里,突然发现它在一个侧立面,呈现出一种残破的美感,是人手所不能达到的状态。

所以这是一个偶得,后面我故意将温度升高,把一个完整的器型变成一种自然的坍塌。也是喜忧参半,因为你无法让每一个器物都符合你想要达到的效果。《破立》的名字来源于“不破而不立”。这种坍塌就跟我们的人生一样,每个人都可能面临。坍塌会改变你的生活状态、周围世界,但也可能会带给你全新的视角,激发你重新理解生命的韧劲。

经过10多年不间断的努力,从《邂逅》到《新石器》,慢慢展现出一种成熟的状态。陶艺创作,需要心平如水,从宁静中获取力量。现在回想,可能正是父亲的影响,让我可以在广西这样一个相对封闭的地域,保持着纯粹的心境。

19年自学之路,

10年探访广西传统柴窑

我在广西桂北的黄姚古镇度过了7年的童年。老家在一个山清水秀的小寨子里,村口有一座很大的门楼,夏天有很美的月光照耀,冬天村口泉眼冒着暖暖的热气。我的动手能力是受到父亲的影响,父辈那代人对旧物特别留恋,家里东西坏了也不舍得扔,父亲会修理各种电器,像相机、钟表、收音机,甚至自己做榫卯家具,连木工工具都是自制的。很小的时候,父亲在做木工,我就在旁边自己玩着木屑,我还记得他会一边吹着口哨,一边用刨子把木板刨平。耳濡目染,我也对手艺着了迷。

陶艺手作过程

大学四年级接触到陶艺,现代陶艺的书都少得可怜。《世界现代陶艺概览》是我在学校图书馆能够看到的唯一一本现代陶艺书籍,它后来一度成为我的枕边书。2004年,我在广西艺术学院公共艺术设计系读研究生,征得导师的同意,只专研陶艺。广西艺术学院没有陶瓷专业,所以整个自学的过程特别艰难,自己闷着头一点一点吭哧吭哧地做,有时候是咬着牙让自己挺过来。因为是你自己选择踏出那一步,就必须把它完成。

我们学校在佛山有一个教学实验基地,一到寒暑假,我就过去和老师傅钻研手艺。佛山和景德镇不一样,景德镇分工特别细,有拉坯、修坯的师傅,各种烧成、喷釉的工艺,拉坯的师傅还分成拉大坯、小坯的,各个流程点上都有不同的师傅在负责。而在佛山,所有工序都集中在一个工厂里实现,需要你掌握所有流程。因为我本身是从农村出来的,对传统民艺特别地向往。除了自己钻研陶艺,也想做一些实地探访。

广西麻垌镇传统柴烧窑口

2005到2015年,这10年间,我开始探访广西各地的传统柴窑。我记得2005年的夏天,我一个人坐着大巴到广西桂平麻垌镇探访传统柴烧窑口。6个小时的山路,长途跋涉,临近村口已无路可走,只有摩托车可以行驶。

老陶工

老陶工

村民给我最大的感受是质朴,他们一辈子可能就做陶工,生活条件很艰苦。我还记得一个白发苍苍的老爷爷,午饭时,他递给我一碗粥说,“小吴,我们这里只有一碗粥,没有菜。”然后给了我一颗下粥的酸梅,我现在依然记得那碗粥的味道,特别美好。2015年,我到那个地方回访,但已旧址无存,完全没有踪影了。

广西麻垌镇传统柴烧窑口

广西麻垌镇传统柴烧窑口

其实在工业化生产之前,中国大江南北很多村庄里面,几乎都会有一个烧窑、烧砖的地方,但是这些传统民艺、这些特别温暖的东西正在渐渐消失。这令我感到非常惋惜,我逐渐意识到,这些逝去的旧的器物,如果不能跟随着当下的审美而改进、创新,就很难融入到我们的日常生活。而当下的审美又和艺术、设计息息相关,它不是分裂的。我想在生活器物的创作中,找到一条符合当代审美的出路。

用广西的泥,造当代器物

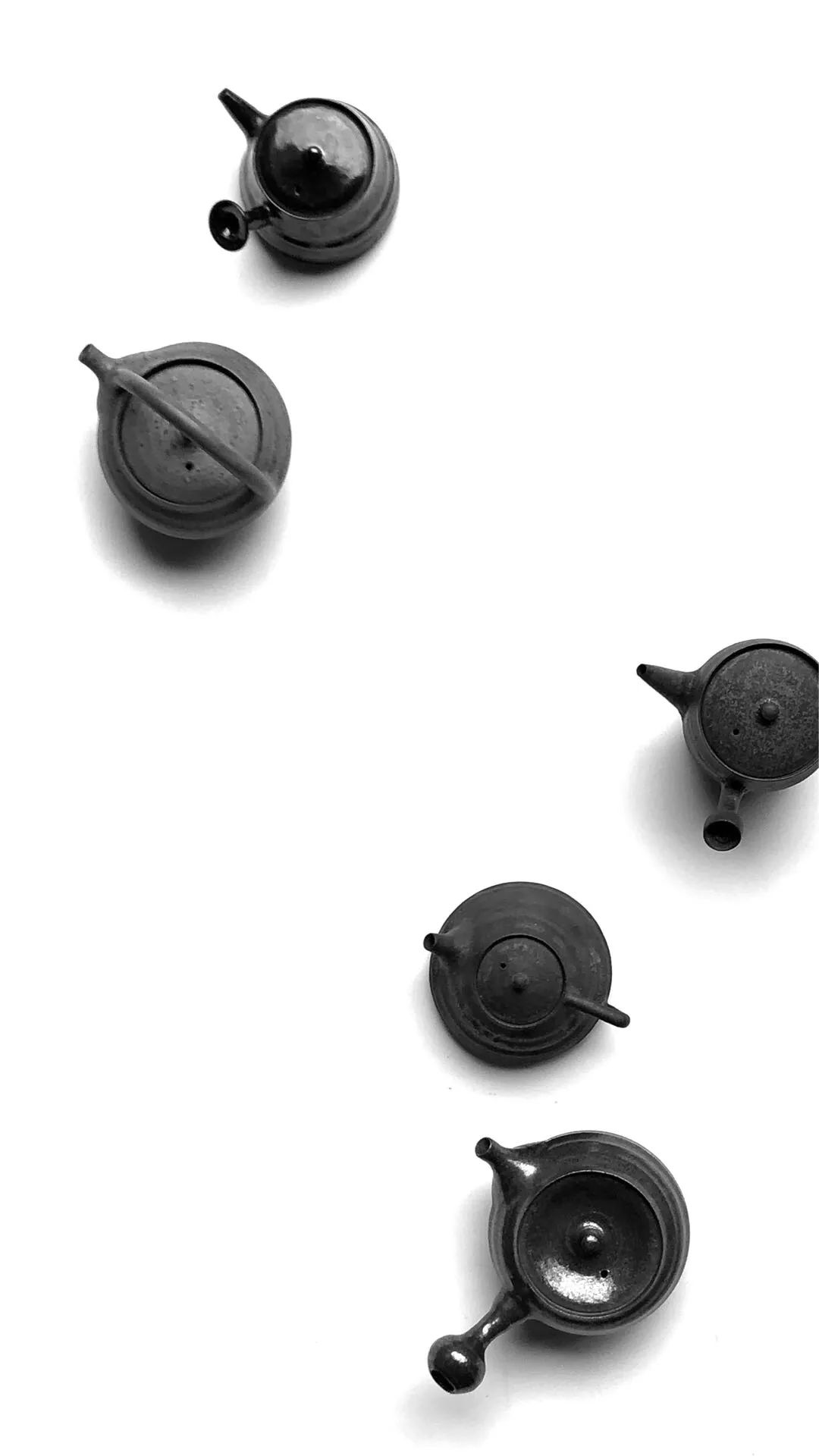

我很喜欢喝茶,早期买了一些紫砂的陶壶来泡茶,但工作室建成后,我发现这些陶壶的颜色、器型和工作室的调性不太搭。我忽然想,为什么不自己做一把壶呢?

下定决心之后,我觉得应该用广西本地的泥土来呈现我的作品。在机器大生产之前,我们的日用器皿,像陶罐、水缸,其实都是用当地的泥土制成的。

泥土是有表情的,就看你有没有发掘,能不能展现它的独特气质,其实世界各地的土都有适合做陶器的。

吴昊宇在广西考察天然山泥

吴昊宇在广西考察天然山泥

去了离南宁将近90公里的好几个地方考察,就地取材,将山泥拿回来研究。

简单地碾碎、浸泡、打成泥浆、自然地过滤,天然山泥里有各种各样的矿物质,它呈现出来的效果非常丰富。

广西当地天然山泥及釉色试片

广西不像景德镇那么方便,从泥土开始,拉坯、修坯、喷釉、烧成,遇到很多困难和失败,才慢慢形成了一种自己自足的状态。

我给手作器物定了一个调性:以实用为美。我做器物时,倡导“动念造器”和“以用引形”,器物有自己独立的性格,都是独一无二的,跟我们当下的念头息息相关。所以造型没有任何参照物,器型的变化都很自由,只要拿起来方便、实用就好。分成两种材质来呈现,一种是用广西天然的山泥,一种是用高岭土。

广西天然的山泥做出来的器物,颜色深重,带着哑光性,但拿起来特别轻薄。

陶泥要做得特别薄,并不容易,需要在陶坯未干时完成制作,容易变形。由于土壤中含铁量丰富,自然形成偏黑色的质感和色泽,视觉上显得颇厚重,我希望能够给器物的使用者带来一种心理上的落差,一种“举重若轻”的感觉。由于器物轻薄,使用者会对它产生一种无形的敬畏感,会想珍惜它、爱护它,所以在泡茶的过程中,你会放慢自己泡茶的动作,我想这也是泡茶的本意。

我在工作室建了一座现代柴窑,并囤了几十吨的龙眼果木,用来烧制高岭土做的器物,这些器物特别轻薄、洁白。现代柴烧推崇清晰绚烂的火痕与丰富的色彩,而我认为东方的审美是一种隐藏的状态,它在空间中应该是隐去的。正常去看,似乎是没有变化的白瓷,但在光线的照射下,你可以隐约看到它的火痕。

广西六堡茶山

六堡茶器

2015年,我深入广西六堡镇,用当地苍松六堡茶山上天然的山泥,加以六堡茶树和茶叶烧成的天然木灰,来制作六堡茶器。这项研究还获得了国家艺术基金的支持。

一直想保持六堡茶器的纯天然性,在制作原料上没有往山泥里添加任何其它的泥,经过6年的研造,慢慢掌握了它的特性,才有了现在的六堡茶器。

从泥土而来,又随土而去

我1999年进入广西艺术学院学习,本硕毕业后留校任教,一待就是20年。

现在我在清华美院工作,教授陶瓷专业,无形中有了更多的动力。我慢慢梳理自己关于陶艺创作和器物制作的理论和实践体系,将之融入到我未来的日常教学中。

平日往返于北京和南宁之间,孩子还很小,在他最需要陪伴的时候,我不能常常在他身边。有时回到南宁,早上起来他看见爸爸睡在旁边,就会用脚踢我,说,“不要爸爸,不要爸爸”,听起来觉得非常内疚、心酸,并不像做艺术那么潇洒。

但每次看到孩子稚嫩的笑脸,就感受到一种前所未有的快乐。

第一次把他抱在手里时,觉得自己身上多了一份责任感。未来他如何去成长,我在他身边扮演什么样的角色?如何去和他产生对话?或许就像当年父亲鼓励我一样,这是我未来非常重要的一个课题,和艺术创作的难度是一样的。

第一次把他抱在手里时,觉得自己身上多了一份责任感。未来他如何去成长,我在他身边扮演什么样的角色?如何去和他产生对话?或许就像当年父亲鼓励我一样,这是我未来非常重要的一个课题,和艺术创作的难度是一样的。

去年因为疫情,无法回到北京,经常带着家人到附近的小公园里去散步。小孩子对大自然的热爱是一种天性,看到他在草地上漫无目的地跑动,我会偶尔忘记了这是在疫情期间。

有时带他去工作室,给他一块泥巴,他可以玩整个下午。看到他在摆弄手里的泥块,我突然想到,可能人类对于泥土的热爱是与生俱来的。因为人就是从泥土而来,最后又随土而去。

有时带他去工作室,给他一块泥巴,他可以玩整个下午。看到他在摆弄手里的泥块,我突然想到,可能人类对于泥土的热爱是与生俱来的。因为人就是从泥土而来,最后又随土而去。

来源:陶瓷系副教授 吴昊宇

转自:一条