本期人物/ 罗幻

“对形象的关注是我重要的思维基础,表情、姿态、颜色、光洁的表面都使我着迷,从中我看到了难以言说的情绪;后来,我又发现了透明感、材料的质地、触感、温度感…..各种各样的媒介丰富了我对形象的认知和表述,从而带我进入一个更为广阔的领域,更加确切的表达出我感知到的世界。假如用一个词语概括我所追求的境界,大概是“气息”。我希望尽量用节制的材料、形态和关系去构筑一个场,借以表述复杂的情感,它不是理性、科学的分析,而是直觉的和引人入胜的,这个气息会影响人,并且,我以为这是属于东方的。” ——罗幻

“艺术不是社会科学或者思辨哲学的一种模式或分支,而是一种关于记忆的方式”——卡斯比特

这是罗幻最喜欢的一句话,感觉像在说他自己。如果将雕塑与诗相提并论,那么罗幻算是一个“诗人”。

在他看来,艺术的本源是精神性的,而形式的外在是需要“克制”的,东方式表达的至高境界,就是以纯粹的形式呈现无限的精神。细看罗幻的作品,深沉的动态,简约的形体,透露着理性的肃穆,周围漂浮氤氲着一种无形的气场,是由内而外的精神之力,庞而不杂,凝而不散。这是艺术家怀着思维深处对东方美学的感悟,在解构传统与建构当下两种力量抗衡间寻找平衡点。罗幻推崇的“精神力”,跨越了现实存在与精神世界的界限,由像至理表达对宇宙、个人、环境发自内心的关怀,也从形式本体与文化意涵方面解构 “古今” “中西”的边界,追求不同时空审美的相互融合。作为一个雕塑家,罗幻对形体的“叙事”方式格外敏感,从洗练概括的形体,到细节精微体会,至简至繁,无一不是艺术家对于全局的掌控,而失去这种掌控力,再丰富的形式也会沦为精神的桎桍。

罗幻的雕塑,总是流露出对现实尘世喧嚣的疏离与淡然,静静流淌的时间,冷清孤寂的气息,仿佛只是关于一个人的世界……他认为,一个人需要积极的与社会发生联系,然而骨子里,他拒绝当代社会的浮躁气息。作为一个80后艺术家,他拥有这个年龄少有的对于文化的虔诚与谨慎,既希望在更为宽阔的文化界阈实现自我突破,又不轻易放弃原则保持适度的把握,避免物质社会带给艺术思想的茫然。所以,他的创作中总能以超尘绝俗的心态把握诸要素的合理关系,追求纯粹的感官与心灵的交融共振,达到自然与社会、精神与物象、个体与众生之间理想的关系状态。

《返影入深林 复照青苔上》 铸铁 2014年

对话人:罗 幻 & 武 沛

武沛(以下简称“武”):你怎么理解时间的概念?是否在雕塑中思考过这个问题?

罗幻(以下简称“罗”):这是我非常感兴趣的问题,当代雕塑的贡献在空间与时间这两个角度上体现的比较清楚,空间的概念已经拓展的非常大了,时间性可能会是未来重要的方向。比如“动态雕塑”,这个课题最有意思的地方不在于动起来是否有美感,是不是好看,而是能不能在运动与时间的角度拓展雕塑的语言。

武:其实时间作为一个“维度”在雕塑中的呈现方式是不同的,比如你的作品会让人感受到时间的“静态”,我认为这也是一种对时间的理解与表现。

罗:我们的说法并不矛盾,“人无法踏进同一条河流”,不管你是否感觉到,时间总要在物质上留下痕迹。我所说的是怎样直接的表现时间,目前我做的还是比较静态,希望观众停下来看一会儿,感觉一下,所以我选择的形象都没什么大的动作,从时间的角度来解读也没问题。

《坐看云起时》 大理石、木 2015年

《河流》 混合媒介 2012年

武:你的作品确实留给人思考和感受的空间很大。其实不仅是时间,在你的作品里似乎总是弥漫着一些气息,像一团雾隔阂着现实与梦境,这种东方式的神秘是你想要追求的状态吗?结合你对生活的理解谈谈。

罗:倒也没刻意表达“神秘”。在作品阐释的角度我通过对同龄人心理状态的揣摩和体验作为主题,曾经有个很流行的词语是“纠结”,这就很好的说明了我们的精神状态。那么如何表现出来呢?我所掌握的知识系统中最擅长的就是人物,但是我发现越是解剖深入、姿态夸张离精神力越远,所以我做的人物会省略很多解剖上的东西、打磨光滑,这样可以尽量隐藏难以克制的造型手法,姿态很小,重视细节的刻画,最后,我会求助颜色与材料的表现力,总之,我要尽所能把精神力表达出来。我所能说的就是这些,但是我认为观众可以读到更多。你说的“气息”我很赞同,这是我所追求的。

《雾》 混合媒介 2011年

武:是的,可以看出你对细节的感受与把控。你塑造的“人”虽然是写实手法但却不是“具象”,而是是一种符号化的存在,而且还会添加一些特殊的、微妙的“符号”,比如斗篷、雨衣,谈一谈你在表达什么?

罗:刚才我谈了形象的处理,雨衣,也就是物品的使用是另一个关键的方式,一方面它可以带入一种情境,潮湿、隐秘等等,还有就是在视觉上模糊与精确之间造成的感觉,引人入胜却欲言又止,这是我所需要的,还有一点就是气氛和场的把握,你刚才所说的“气息”,这就是一种场。如何通过视觉带入精神?需要简洁的方式,所以我用的语言都比较克制。

武:你对精神性的体会和表达都是比较隐晦的,不直白的。为什么会选择这种方式呢?

罗:我们中国人讲话总是不明说,喜欢借物比喻,就好像学一门语言,字母、发音、语法还是容易的,但是真正地道的表达就需要长期的经验。修辞是更高深的学问,这是我一直在思考的问题。我很热爱传统文化,但不太习惯视觉符号上的拿来主义,我感到这些是语言,我更关注修辞角度的表达方式。

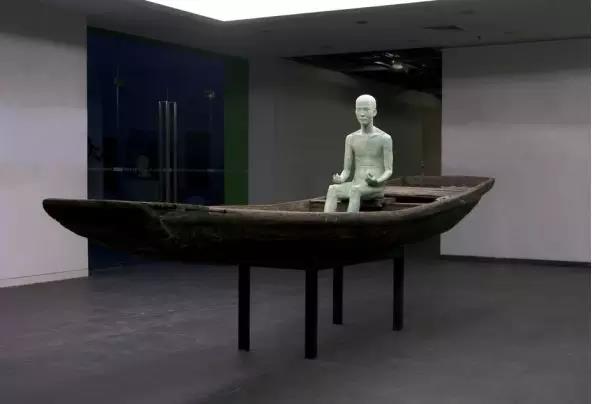

《陆上行舟》 混合媒介 2010年

《陆上行舟》 (局部)

武:看得出你对东方文学的偏好,平时喜欢读诗吗?从你的作品中感受到一种诗性,平和、静谧、冷清、孤独……很有些文人意境。包括你表现的往往也都是一种“个体”的存在,这种孤独是刻意为之吗?

罗:我是《红楼梦》爱好者,常会看一看。个体的表现并不是刻意为之,也构思过群体的形式,但做出来似乎也是孤寂的感觉,大概是一种性格使然。

武:跟你接触没有感觉到你是一个情绪压抑的人。

罗:听说很多著名喜剧演员私下里是很悲观的人,我大概正好反过来。还有我不认为我的作品表现的是情绪压抑。

武:这样看来你找到了一个很好的发泄情感的渠道,用艺术的方式。可以感觉到东方美学对你创作有一定的影响,但是你似乎并不是刻意要与传统发生联系,或者说你的目的不在于此。我是这样看你的创作,写实却并不诉诸现实,意象却并不隅于古典。事实上,很多艺术家都在寻求传统与当代的有效转译的方式,那么你是怎样理解传统与当代之间的关系?

罗:这个问题我也在思考,目前我想用作品说的是:并不是做一些古人、山水就是表现传统了,学院教育从当下来说不也成了一种“传统”吗,我所理解的传统是一种更广阔的传统。我现在的老师身份促使我不断学习,去了解历史、了解不同的体系是如何建立的,传统与当代之间有效的转译方式应该来源于对历史与现状的全方位认识,而不是耽溺在自己的某种爱好上,刻意摹古是我极力避免的。传统与当代是能够自然而然联系在一起的,我想的是这个“自然而然”如何实现。目前我也在寻求转型和突破。

武:你的作品很容易能够与环境产生良好的关系,无论是自然环境还是都市环境,融入度和接受度都很高。比如这次参展的作品《返景入深林 复照青苔上》,虽然置于闹市却有了“闹中取静、独坐幽台”的意境。怎么看雕塑与自然、人之间的关系?

罗:雕塑的起源问题有人认为就是人与物质材料之间的对话关系,雕塑的特殊物质属性也决定了它必须要与公众、社会产生深刻的联系,也就是功能性。但不管怎样,自然提供了雕塑所需的物质,反过来雕塑作品的呈现也需要适应物质的特性。人的想象力不是无穷无尽、无所依附的,自然与人也为雕塑提供了主要表现客体。

武:其实对于当下社会而言,尤其是城市文化语境下,雕塑与人、自然之间的关系更加值得被关注和讨论。时至今天回看城市化过程,渐行渐远的自然使人们产生了前所未有的情感回溯和心理依赖,而艺术就可以在一定程度上实现这种诉求。可以说,雕塑也有效的承担着当代都市人与自然之间的情感链接。对此,你怎么看?在创作中是否也有这方面思考?

罗:我也认同你的看法,如果能够在情感连接的基础上能够向公众注入更多的艺术理念与方法上的认识,还可以提升审美能力与水平。古人常说年轻时都是儒家,人到中年就渐渐变成道家,最后归于佛家,我现在主要作品关注的是人与内心对话,下面酝酿的可能就是关于人与自然了。

《灌木》 铜 2012年

武:看得出你是一个善于思考的人。当下能够深入的思考、研究一些事情,静下心来做雕塑的人不多。其实更加令我感触很深的是你创作中这种“自我”的状态,心无旁骛,能够保持这份冷静与平和不容易。这是否与你一路顺畅的个人经历有关,可否理解为正是这种“优越性”,使你一直保持着这种创作的心态。

罗:我不太认可“优越性”这种说法,我的经历跟我们这代人的大多数经历差不多,看起来似乎还不错,但背后同样面临竞争与焦虑的生活。可能更多是一种比较重视内心体验的性格使然,好像做艺术这件事像是逃避的理由一样,处理完杂务后能让我片刻安静下来。而且我也不觉得隐遁、纯自我的创作方式是好的,艺术家应该接触社会、接触人,可以不发表言论,但体验和思考很重要。我想了一下刚才跟你的谈话,好像“精神力”与“系统化”我强调了好几次,“精神力”是我所追求的,但表达则需要“系统化”的认识,虽然目前我做的还是些人形,但我一直关注不同领域同行的创作思路,尽量避免概念化、碎片化的思维方式才能有所突破。

武:最后一个问题:最喜欢或者说最渴望达到的状态是怎样的?

罗:最后也是最难的问题。总能获得更多的认识,不断充实自己的创作系统,是我最渴望的状态。

《一蓑烟雨任平生》 高5.2米 白铜、石 2016年

3.3ART SCENE公共艺术季现场

3.3ART SCENE公共艺术季现场

人物简介

罗幻

1983年 生于内蒙古 赤峰市

2005年 毕业于华体会官方网站/app/ios/安卓/在线/注册, 雕塑系 获学士学位

2010年 毕业于华体会官方网站/app/ios/安卓/在线/注册, 雕塑系 获硕士学位

致力于当代雕塑领域的创作、研究与教学工作,现任教于清华大学美术 学院雕塑系,助理教授。

获奖

2010年 获王子云艺术奖

2011年 第二届中国雕塑大展 获中国雕塑青年新锐奖

2014年 第三届中国雕塑大展 获中国雕塑青年新锐奖

2015年 第五届全国青年美展 获优秀奖

2016年 华体会官方网站/app/ios/安卓/在线/注册,教师学术作品展 获优秀奖

2016年 首届中国海宁百里钱塘国际雕塑大展 获中国雕塑大奖三等奖

2016年 第四届中国雕塑大展 获中国雕塑佳作奖、中国公共艺术学术奖

作品被中国文学艺术基金会、上海市普陀区人民政府、清华大学、芜湖 市人民政府、湖北美术馆、山东省美术馆、常熟美术馆等艺术机构及私人收藏。

来源:雕塑系 副教授 罗幻

转自:雕塑频道